技術のカタチ

introduction

九谷焼の技法とデザイン

赤絵

あかえ

赤色を主に使った上絵付技法。中国では宋代から見られ、日本では17世紀半ばから柿右衛門が取り入れ、同時期に九谷でも行われるようになった。

作家

- 浅蔵 一華

- 伊藤由紀子

- 高明

- 多田幸史

金襴手

きんらんで

主に赤色で塗り埋めた器に金泥のみで加飾する様式。九谷焼では、19世紀に京都の名工·永楽和全によって持ち込まれた。豪華できらびやかな作風が特徴。

作家

- 高明

- 高聡文

- 吉田美統

- 吉田 幸央

- 吉田るみ子

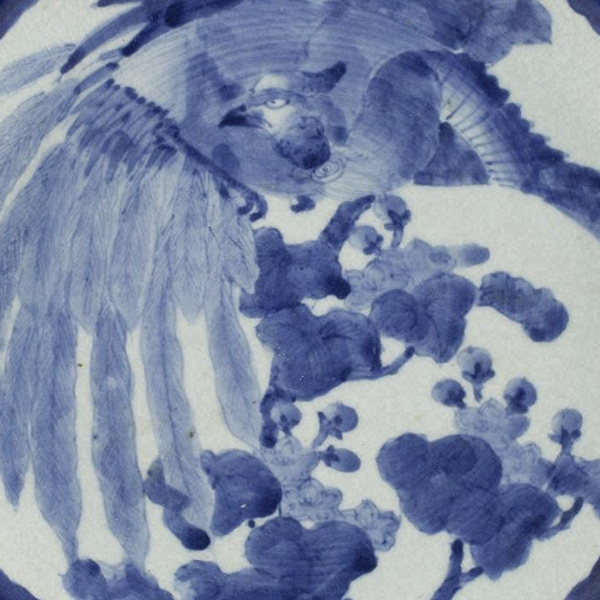

染付

そめつけ

白色の粘土で成形した素地に、呉須(酸化コバルト)で下絵付けし、透明釉をかけて約1300度で焼成する技法。描いた模様は藍青色に発色する。

作家

- 木戸 優紀子

- 竹内靖

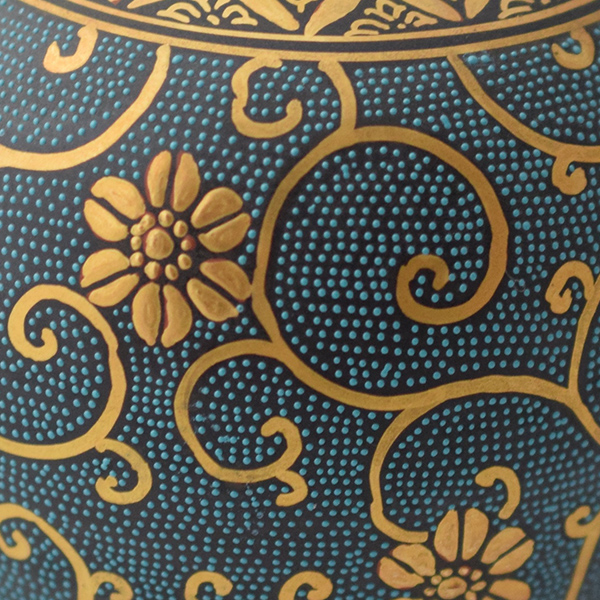

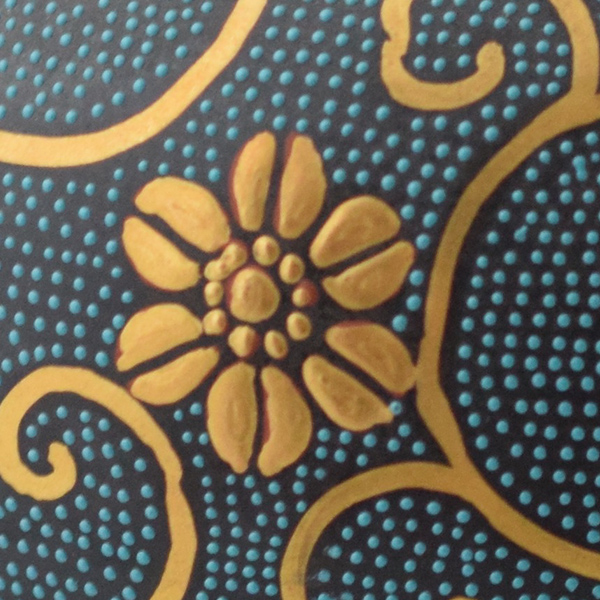

青粒

あおちぶ

地色の上に濃緑色の細かい点の盛り上げを並べて、鮫肌のような質感を出す技法。粒の大きさ、色、間隔の均一さなど、緻密な技術が要求される。仲田錦玉が名手として知られている。

作家

- 佐伯善信

- 高明

- 高聡文

- 中田勝彦

花詰

はなづめ

さまざまな花模様を器全体に敷き詰めるように描く技法。花の色を塗り分けて焼成した後、それぞれの輪郭線を金泥で描き出す。大正期、金沢の水田四郎によって九谷に伝わった。

作家

- 高明

- 高聡文

盛金(金盛)

もりきん

素地に特殊な絵の具で模様を盛り上げるように描き、その上に金泥を被せる技法。立体感あるマチエールと煌びやかな金彩とが相まって、豪華絢爛な表現が可能。

作家

- 北村和義

- 高明

- 高聡文

- 中田勝彦

凸盛

でこもり

筆ではなく小さな絞り器で粘度の高い特殊な絵の具を絞り出して描く技法。絞り方の絶妙な強弱により華やかに描き出される模様は、見事な存在感を醸し出す。

作家

- 大酒光行

- 糠川孝之

- 米久和彦

薄絵

うすえ

焼成前後で色味があまり変わらない不透明の洋絵具を用いた上絵付け技法。薄く塗り重ねることで、色の濃淡やグラデーション表現がしやすく、水彩画のような繊細な絵付けが特徴。

作家

- 高明

- 高聡文

- 中村 陶志人

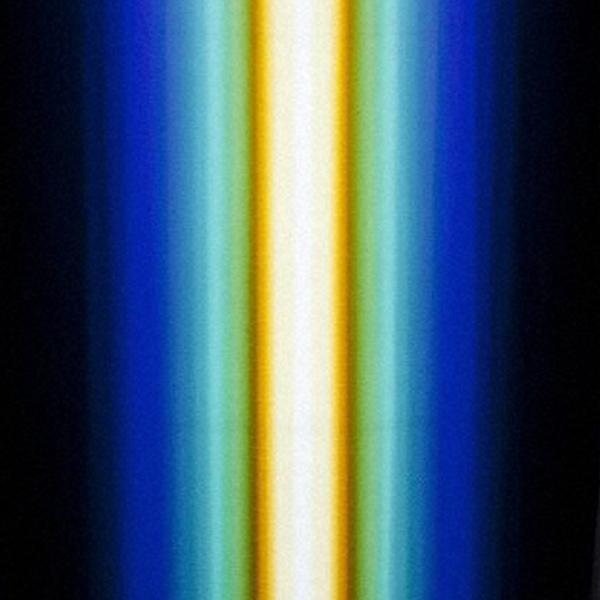

彩釉

さいゆう

色釉の持つ美しさを濃淡や色彩の対比によって表現する技法。約1000度の高温で焼成する。この技法で、三代徳田八十吉は重要無形文化財保持者「彩釉磁器」として認定された。

作家

- 徳田八十吉

釉裏金彩

ゆうりきんさい

金箔を器に貼り、その上に透明度の高い釉薬をかけて焼成する技法。金沢の竹田有恒が考案。吉田美統は素地に色釉をかけて地色とする技法で重要無形文化財保持者に認定された。

作家

- 石富俊二郎

- 吉田美統

釉裏銀彩

ゆうりぎんさい

銀箔の上に透明な釉薬や色釉をかけて焼き上げる技法。本来、銀は時間の経過とともに酸化して黒く変色するが、釉薬でカバーされることで美しさが保たれる。中田一於が確立した。

作家

- 中田一於

色絵細描

いろえさいびょう

具象模様を線と色で緻密に表現する技法。呉須で骨描きした後、上絵具を塗って焼成する工程を繰り返す。緻密かつ立体感ある絵付けが特徴。宮本忠夫が名手として知られている。

作家

- 宮本忠夫

- 宮本 雅夫

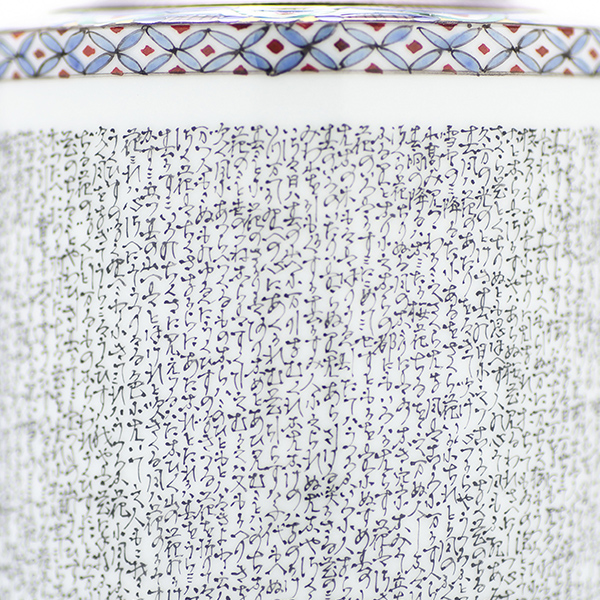

毛筆細字

もうひつさいじ

和歌などの古典文学を題材に、極細の毛筆で極小の文字を描く上絵付の加飾技法。マンガンを主原料にした釉薬で描く。明治末期の初代·小山清山から四代·田村星都まで一子相伝。

作家

- 田村敬星

- 田村 星都

掻き落とし

かきおとし

器の表面に呉須をまんべんなく塗った後、先の尖った竹串のような道具で引っ掻いて模様を表現する技法。他産地の陶磁器でも用いられる技法であるが、九谷では北出塔次郎が始めた。

作家

- 井上雅子

- 宮本 雅夫

赤絵細描

あかえさいびょう

極細の筆を使用し、ベンガラと呼ばれる鉄分を含んだ赤い顔料を用いて、髪の毛ほどの細かい線で、花鳥や人物、幾何学文などの文様を濃密に描き込んでいく技法。赤絵の一種。

作家

- 河端理恵子

- 吉田 純鼓

白磁

はくじ

白い素地に透明の釉薬をかけ、高温で焼成した磁器の総称。透明感のあるやさしい乳白色の美しさと上品な光沢、滑らかな手触り感が特徴。

作家

- 谷口 亘

- 土用下竜士

- 深沢一正